三峰川流域の山は登山道のない山が多く、すごく地味だし入山する人は少ない。尊敬する山の師匠の南川金一氏の著書「山頂渉猟」「続・山頂渉猟」には、丸山(2223.6m)小瀬戸山(2293.4m)黒檜山(2540.4m)が載っている。これらの山を登るには三峰川林道を歩かなくてはならないので、非常にハードルが高い。

丸山には2021年5月に登っている。丸山谷からのコースで登り、翌日は小瀬戸山に登る予定だったが、腰が痛くなって断念している。それ以来小瀬戸山に対する思いは何となく続いていた。

夏季休暇に入った。今年の夏季休暇は長くとれるので、天気を見て三峰川流域に入山することにした。一番は小瀬戸山、できれば黒檜山も登頂できれば・・。

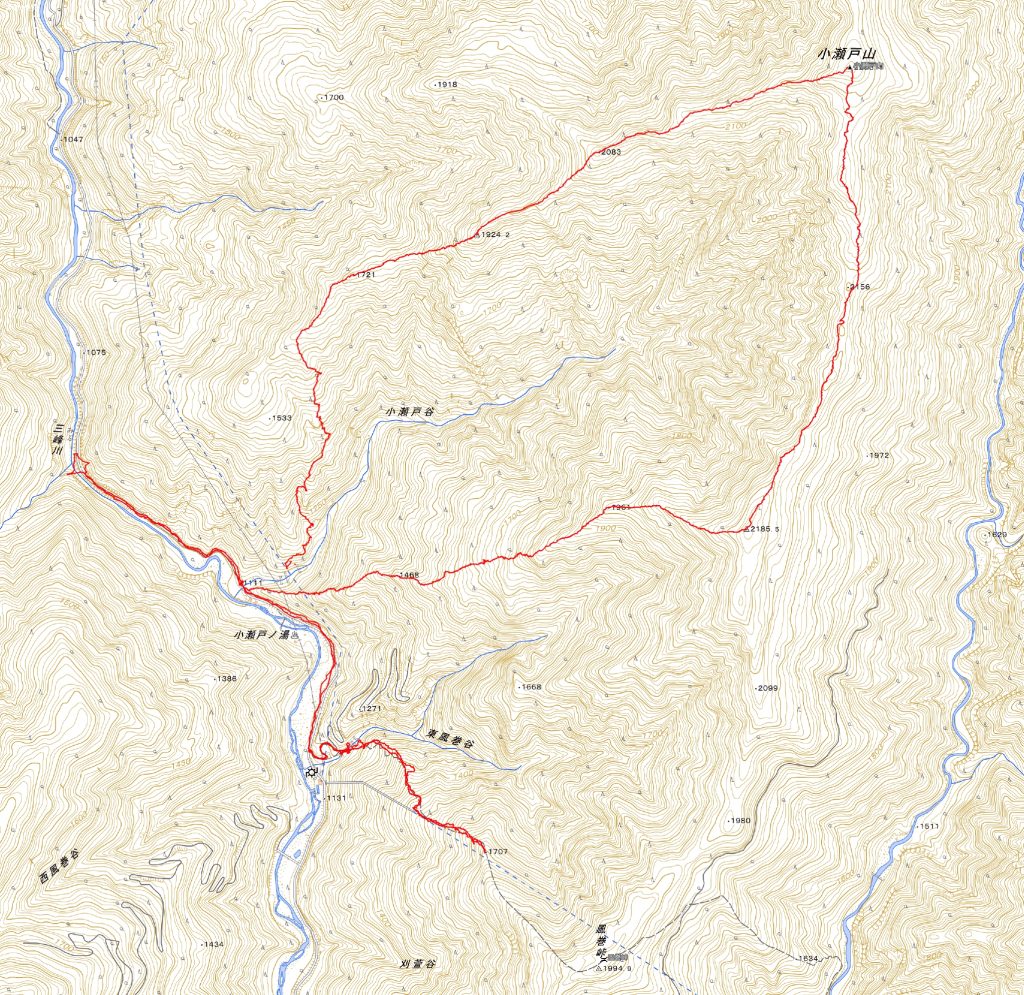

2025年8月13日~8月14日 ルート図

8月13日

南川氏と同じ場所にテントを張った。標高点1111mのところで、小瀬戸谷が三峰川に合流するところだ。気持ちのいい草地で、水場も小瀬戸谷に降りなくても確保できる場所だった。

時間的に初日の登山は難しかった。そこで風巻峠のほうへ時間の許す限り登ってみることにした。三峰川発電所の上から登山道が付いているらしい。東風巻谷を渡渉した。結構水が多くてはだしになっての渡渉。暑い日であったから、それがまた気持ちよかった。

地図に載っている登山道は分からなかった。適当に上を目指して登っていく。樹林帯がずっと続き、眺望があるわけでもない。

少し開けたかと思ったら取水池があった。地図で確認すると風巻峠のほうから水が来ているらしい?ここから三峰川発電所に水を送っている。山に来るとこうした事実にも出合って面白い。水力発電にも非常に興味を持っているから。

この取水池からの登りはかなりの急登。

風巻峠まで行きたかったが、時間が午後3時を回ってしまったので1707m標高点までとした。

ここでいつもの儀式。眺望はなし。

約1時間で渡渉地点まで戻ることができた。渡渉地点に咲いていた花。

テン場に戻ってテントの設営。水場が近いらとても助かる。暗くなる前にすべての準備を済ませなくては。その準備は焚火だ。

夜7時過ぎ、やっと暗くなった。明日は天気だ。目的の小瀬戸山に登頂できるか。

8月14日

気持ちのいい朝を迎えた。いよいよ本番だ。小瀬戸山へのルートは、南川氏と同じように小瀬戸谷右岸の作業道を利用して進み、途中から尾根に取り付くことにした。

どこから尾根に取り付くか。地図で確認しながら、南川氏が取り付いた尾根より少し手前で1721m標高点のある尾根を目指して斜面に取り付いた。

途中昔の作業道がいくつも走っていた。標高1650m位までは、廃道になった作業道がいくつか横切っていた。広葉樹以外は人工林のカラマツ林であった。

巨岩が目の前に現れ、本当は登り上げたかったが時間がもったいないので左を巻いてしまった。それに南川氏が登った大きな露岩とは違うからね。

やがて目指す尾根に登り上げた。ここまでかなり急登だった。この尾根まで来るとまずは1721m標高点を通過し、更に尾根伝いに登って行けば小瀬戸山。しかし地図で見ると相当距離がある。

樹林帯の中を登っていく。眺望は全くなし。

1721m標高点に到着。いつもの儀式。南川氏は、この先でこの尾根に出たらしい。

南川氏と同じルートを歩いていると思うと楽しくなる。37年前のことなので、今とは状況が違うかもしれないが、ただただ同じところを歩いていることが嬉しい。

1924.2mの三等三角点を確認。点名・弓山。

いつもの儀式をして先に進む。次に目指すは2083mの標高点。

歩きやすい尾根だが、ところどころに倒木があったりする。標高点直下の急登をクリアして2083mの標高点に。ここでも眺望はなし。

そしていよいよ小瀬戸山山頂を目指す。10時までに到着すれば風巻峠経由で下山できるか、と思っていたがちと難しそう。気持ちははやるが、でも一歩一歩南川氏の足跡を確認しながら登って行った。

南川氏が唯一眺望がよかったという露岩は分からなかった。途中これかなと思う岩があったが、眺望は全くなかった。37年前とは木の成長が違うからかも。

いよいよ小瀬戸山山頂に近くなった。この平らな奥に三角点があるはず。

11:20山頂に到着した。約5.5時間かかった。小瀬戸山を意識してから4年が過ぎていた。山頂に立てたことが嬉しかった。しかも南川氏と同じルートでだ。

山頂には、南川氏が見つけた幹に書きつけられた赤テープはなく、小瀬戸山のプレートがかかっていた。じゃあ、いつもの儀式を私が。

もう来ることはないだろうという思いと、4年越しの想いが実現したので、思わず幹を抱きしめてしまった。

いつもの儀式

足元には三等三角点。点名・白草。

さあこれからどうしよう。

少し休憩をして11:45にここを出発。下山は同じルートをたどるのは面白くない。今からだと風巻峠経由での下山か、途中設置されている三角点2185.5m地点で尾根を利用して下山するかのどちらかだ。2185.5m地点での時間で決めようと、小瀬戸山から尾根を南に下ることにした。

風巻峠までの距離は結構あるが、あまりアップダウンがないので時間はそんなにかからないはず・・・だった。

ところが、山頂から降り始めて間もなく風倒木で行く手を遮られていて、倒木をのっこすのにかなり時間がかかった。また地図にはない尾根も出現して分かりづらく、思ったより大変なルートを選んでしまったらしい。

しかし引き返すわけにはいかない。ガンガン進んだが、時間もどんどん過ぎていった。

大変の風倒木。

14:40に三角点に到着した。三等三角点だ。点名・風巻。三角点は倒木の下に隠れていた。

三角点にいつもの儀式。

時間的に、ここから下ることにした。地図上は困難なところはないようだが、尾根を間違えるととんでもないことになる。明るいうちに小瀬戸谷の出口にでないと困ってしまう。

尾根が複雑に二俣になっていたりして、その都度地図で確認しながら進んだ。標高点1468mのある尾根に乗っかるまで緊張だった。途中顕著な尾根が分からず適当に下ったところもあり、1468m標高点に着いた時にはほっとした。時間は4時を回っている。急がなくては。

高圧線鉄塔が出てきた。ここまでくれば安心だ。テン場には5時前に到着した。

素晴らしい1日だった。山とすると眺望もなく、距離は長いし、倒木は多いし、昔に利用した木の搬出のケーブルはそのままになっているし、一般的には魅力ない山かも知れない。しかし南川氏の「山頂渉猟」を読んだときから惹きつけられてしまった。アプローチが長いこと、それだけに入山する人が少ないこともあってだ。

黒檜山(2540.4m)は、元気なうちに登れるだろうか・・。取り付き地点で三峰川を渡渉する必要があって、渇水期でもひざ下位の水量があるらしい。

いつか登ろう、という思いを抱きながら帰宅した。