大型連休が始まった。といっても暦通りの仕事となり前半は飛び飛び。でも何となくワクワクしてすべてがキラキラして見える。

連休初日はゴトメキ山にした。同じコースをピストンしてもつまらないから、下山コースは岩屋観音方面にしようと思ってスタートした。岩屋観音には昨年足を運んでいる。一番は角間渓谷を遡行したときのことが印象深い。ザックにはロープとハーネス、ATCを忍び込ませた。角間川近くになると岩屋観音をはじめとっした岩稜が出てくるだろうから。

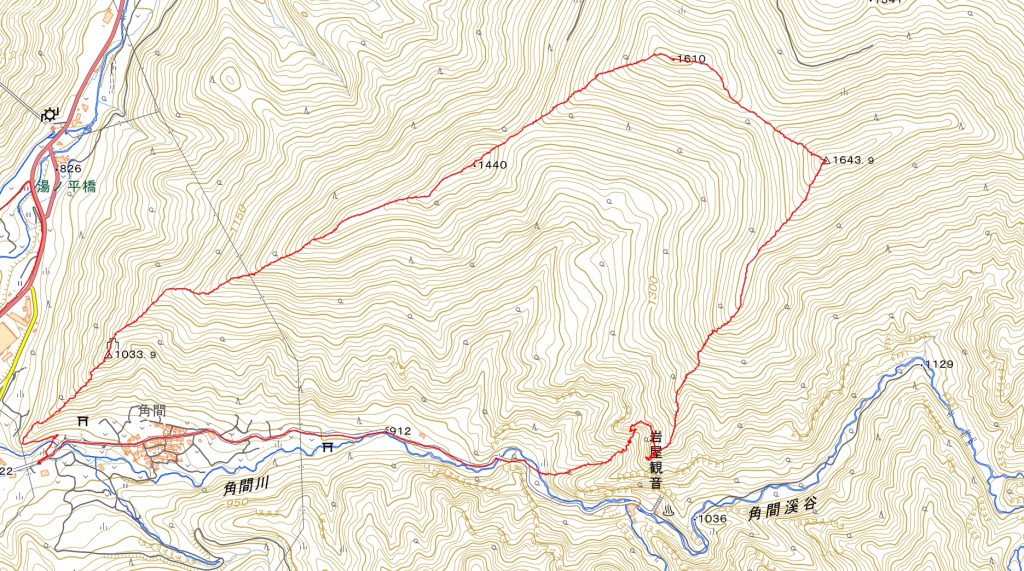

2025年4月26日 ルート図

駐車場所から角間川にかけられた橋を渡って尾根に取り付いた。標高1000メートル近くになると、石垣が出てきた。多分松尾城址の名残だろう。少し進んだら松尾城址があった。

松尾城址

忠実に尾根を外さないように登っていく。山の奥にハルリンドウが咲いていた。今年初めての出合い。待っていてくれて有難う。

ハルリンドウ

地図ではよく分からないが、結構急登だ。やがて高圧線の下まで来た。振り返ると東太郎山が大きく見えた。

東太郎山。その右奥には北アルプス。蓮華岳がよく分かる。

烏帽子岳

ヒメイチゲもたくさん咲いていた。

標高点1440mに到着。増尾山と名がついている。いつもの儀式を執り行った。

増尾山

増尾山から50mほど下り鞍部に出た。ここからまた登り。標高差260mの登りだ。結構急。そして到着したのが標高1610m地点。九竜というらしい。ここでもいつもの儀式。

九竜

やっとゴトメキ山が見えてきた。確実に近づいてきた。

九竜から70m下ると鞍部。鞍部から70mほど標高を稼いでゴトメキ山の山頂だ。スタートから約3時間かかってゴトメキ山のピークに立った。

いつもの儀式。

ゴトメキ山の山頂には先客が一人いた。朝早くから来ていて、無線をやっていたそうだ。その人は入れ違いで同じコースを下山していった。

三等三角点、点名・角間。

山頂でゆっくりビールタイム。暖かい春の日差しにも酔いしれてしばしいい時間が流れた。

いよいよ下山の時。予定通り岩屋観音堂のほうに向かって下山することにした。尾根尾を外さずに下って行く。標高差650m位くだらなくてはならない。

200m位までの下りは気持ちいい尾根だった。その先は落ち葉の中に岩が埋もれていて、かなり神経を使った。だんだん尾根が広くなり、方向を何度も確認しながら下へ下へと下るうちに、またはっきりした尾根が出てきてその尾根に移動。歩きやすくなったと思ったら、目の前に倒れているアンテナが出現。少しほっとした。ここまで人が来ているという証拠だから。

倒れているアンテナ。

アンテナをまたいで尾根を進んでいくと、地図には表れていない崖っぷちに出た。尾根が切れていたのだ。仕方ないので少し登り返し北へトラバース。沢を一つ越えて尾根に再び乗ることにした。途中炭焼窯があって、昔はここまで人が来ていたことに安堵。ならばここからは歩きやすいところが続くだろう。

炭焼窯

大きな谷筋をトラバースして細尾根に取り付いたら人間の痕跡が。木にペットボトルの目印。

ペットボトルのマーキング。

そのまま尾根を少し下る。するとこの大岩にまた阻まれた。地図にはない複雑な地形に泣かされるコース。だから楽しいのだけれども。

地図はこの大岩の向こう側も尾根が続いているようになっている。大岩の基部を回り込んでみたが尾根は切れている。どうしようか迷ったが、さっきトラバースした谷を下ることにした。

阻まれた大岩

谷底まで下りるのにかなりの高低差があるので、懸垂下降を4回ほど。

懸垂下降で谷底に降りてしまえば、後は下るだけ。急斜面は終わった。谷底から見上げた春の空。

ヒトリシズカがたくさん咲いていた。誰にも出合うことなく、でも精いっぱい咲いていた。

ヒトリシズカ

谷をどんどん下って角間川に出た。最後にここを渡渉して今日の山歩きは終了。下山ルートがすごく面白かったわ。