石川での会議のついでに京都まで足を延ばした。何かのきっかけがないと、なかなか京都に行くことがない。いいチャンスだった。

メジャーなところは観光客が多いだろうから、どこか静かに歩けるところはないかと地図で探したのが鞍馬寺だった。

京都駅から1時間ちょっとかかるがなんてことない。奈良線と叡山電鉄を利用して行く。叡山電鉄は単線で、無人駅が続くので、その電車の車掌が下車したお客さんのチケットを確認していた。楽しいではないですか!

叡山電鉄は鞍馬駅が終点。一つ手前の貴船では大勢の乗客が下車していった。

鞍馬駅前の天狗。鞍馬天狗だ。

少し歩いて仁王門が見えてきた。

仁王門。浄域への結界だ。

仁王門を抜けて参道を歩いていく。

普明殿。鞍馬山の本当の姿を知ってもらうための道場。また2階がケーブル山門駅になっていて、ケーブルで中腹まで行くことができる。

鬼一法眼社。『義経記』で義経は、兵法の大家である鬼一法眼から兵法書 『六韜』 を盗み、学んだとされているとのこと。

細い水が落ちている魔王の滝。

由岐神社。由岐神社の祭神の「靫明神」は、天慶三年(940)天慶の乱が起きたので朱雀天皇の勅により、鞍馬寺に遷宮し、北方鎮護を仰せつかった鎮守社とのこと。

樹齢800年の大杉。

川上地蔵堂。牛若丸の守り本尊である地蔵尊が祀られている。

義経公供養塔。義経の魂は少年時代を過ごした鞍馬山に鎮まっていると伝えられている。

高みを目指して参道を登っていく。ほとんど人がいなくて、静かで、気持ちのいい道だ。

途中見晴しのいい場所があり、正面に竜王岳が見えた。

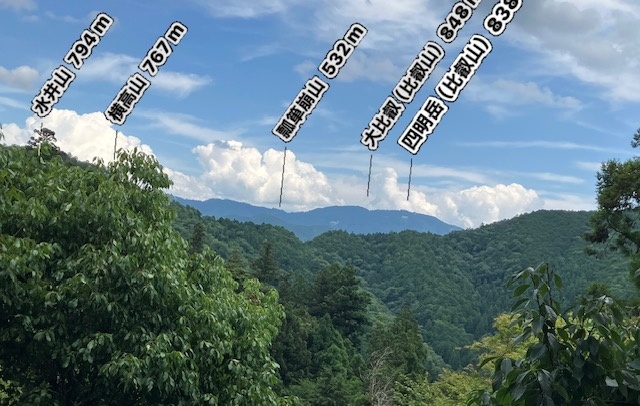

竜王岳の左側の山々。

本殿金堂。千手観音菩薩・毘沙門天王・護法魔王尊(脇侍、役行者・遮那王尊)を奉安する中心道場。御本尊は秘仏で、60年に一度、丙寅の年に御開帳されるそうだ。

光明心殿。護法魔王尊を奉安している。

奥の院参道。

大きな鐘楼があって、誰でも鐘をつけるようになっていた。その響きは鞍馬山遠くまで伝わる。

屏風坂の地蔵堂。

背くらべ石。平家が父の仇であることを知った牛若は奥州平泉の藤原秀衡を頼って鞍馬寺を出奔する際に、

名残を惜しんで、この石と背比べをしたと伝えられている。

僧正ヶ谷不動堂。伝教大師の最澄が天台宗立教の悲願に燃えて不動明王が奉安されている。

鞍馬山を一周して西門に出た。西門から貴船神社に行ける。さすがここまで来ると人と車が多い。貴船神社までは、バスで来る人、叡山電車で貴船口で下車して歩いてくる人、マイカーで来る人と人気の神社らしい。

貴船神社に続く石段。

貴船神社。若い人がほとんどだ。来て見て知ったのは、縁結びの神様が祭られているから。神社にお参りするために行列が続いていて、関係ない私は即退散。

貴船神社から叡山電鉄の貴船口駅まで川沿いに歩いて行った。途中対岸にあった烏帽子岩。