仕事で広島へ行ったついでに奈良によって奈良時間を楽しんだ。奈良は修学旅行で行って以来で、ほとんど覚えてない。唯一鹿と遊んだことが印象に残っているぐらいだ。

今回は、興福寺を中心に回りたいという計画。事前に東京国立博物館で興福寺の仏像を鑑賞して、興福寺の勉強もしてから奈良に来た次第。

天気が良く、興福寺、東大寺、春日大社を回れればいいと朝スタートした。

興福寺の三重塔。鎌倉時代12~13世紀のもので、国宝になっている。内陣の東側須弥壇に弁才天坐像とその諸尊が安置されていて、四天柱にはいくつもの仏菩薩が描かれているそうだが非公開。唯一7月7日に特別公開されるだけとのこと。

三重塔

摩利支天石があった。

南円堂。八角円堂で藤原冬嗣が父内麻呂の追善供養のために創建したもの。円堂は、古代の木造建築では円形の建物の築造が困難であったため、八角形の仏堂を建てて「円堂」としたそうだ。古代において、故人を供養するために円堂が建てられていたらしい。

南円堂の本尊は不空羂索観音菩薩で、観音が変化した姿。

北円堂。八角円堂である。仏師運慶の本尊弥勒如来菩薩坐像、無著菩薩立像、世親菩薩立像と四天王立像が安置されている。これらは事前に東京国立博物館で出会ってきた。

北円堂

興福寺伽藍の中心となる中金堂。

東金堂。神亀3年(726年)、元正太上天皇の病気治癒を祈願して聖武天皇が建立した。

きれいに紅葉が始まっていた。この紅葉を潜り抜けて東大寺に向かう。

立派な石碑があった。

大仏殿に続く道。多くの観光客にちょっと興ざめ。

鏡池。その向こうに大仏殿。

きれいな紅葉に足が止まる。

東大寺の鐘楼。

念仏堂。地蔵菩薩像(重要文化財)が安置されている。

二月堂に続く参道を登っていく。

二月堂。このお堂で修二会が旧暦の2月に行なわれることから二月堂と言われているらしい。

この石段を登っていくと二月堂。

二月堂からの眺望。

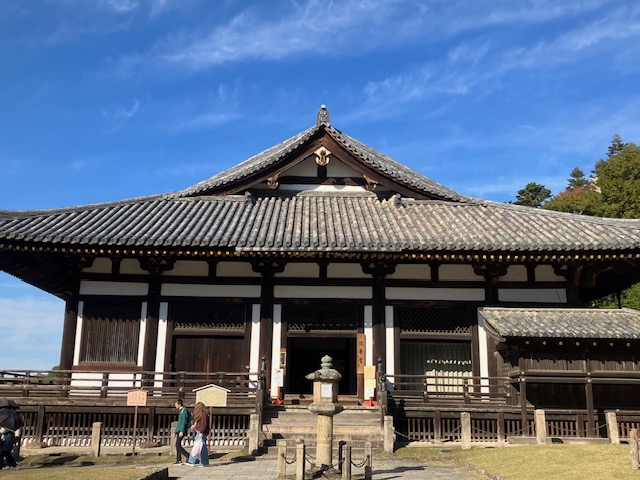

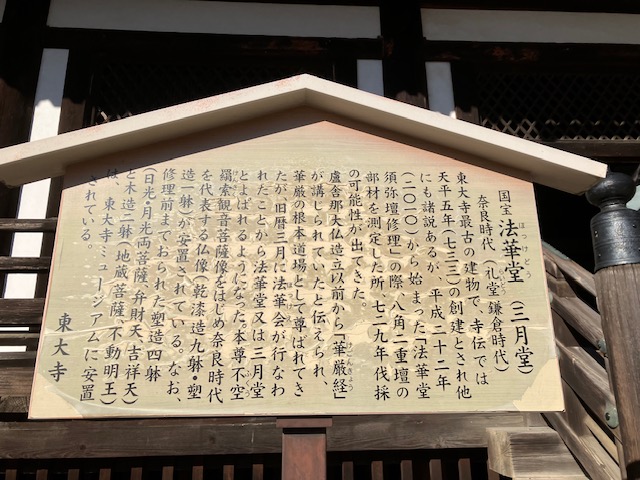

法華堂、三月堂ともう言う。

東大寺から春日大社に向かっていくことにした。手向山八幡宮を抜けていくのだが、 手向山八幡宮の能舞台があった。

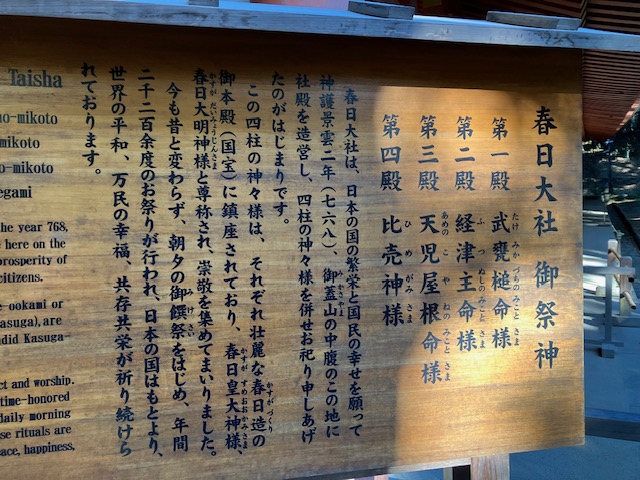

春日大社に到着。ここも人が多い。

春日大社も人が多かった。ゆっくりと向かい合う時間が取れなく、それも仕方ないか。途中若草山があることに気が付いたので、ちょこっと登ってみることにした。

この若草山は入山料を支払うようになっていた。鹿もたくさんいて、鹿害(?)防止のために徴収しているのか?とてもきれいな山で、途中ゴミ拾いしている人もいた。

若草山の山頂は見えている丘の奥にある。

結構な数の登山者がいた。気持ちのいい道だ。

入山口から30分ぐらいで山頂に到着した。

三角点。

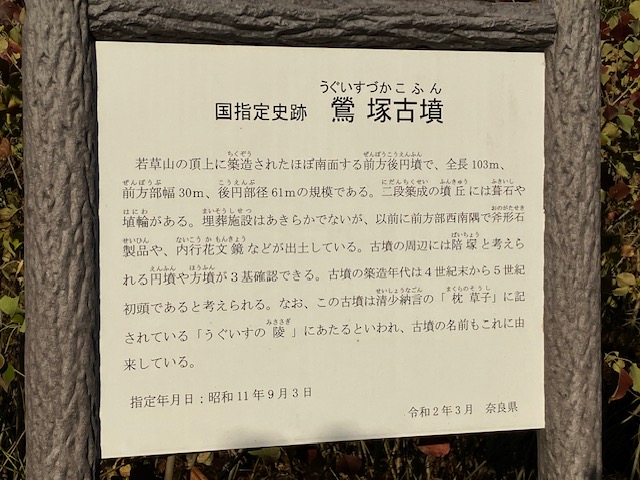

鶯塚古墳があったが、よく分からなかった。

ここにも三角点。

ここが若草山の山頂。

山頂からの眺望がすばらしい。

下山コースは別コースで。きれいですね。

夕暮れが近づいてきているけれど、まだ多くの人が楽しんでいる。

東大寺に戻ってきた。奈良の大仏も修学旅行時に見たが、今回じっくりと対面してみたい。明日は帰長するので時間がないから今日のうち。

鏡池と紅葉。ここを抜けて中門に行く。

東大寺の中門。

中門を抜けて東大寺の金堂(大仏殿)。この人の多さにちょっと気持ちが引く。

閉門は17時。後30分しかない。

大仏様は盧舎那(るしゃな)仏と言い、その意味は、知慧と慈悲の光明を遍く照し出されている仏とのこと。

大仏の左右に控える脇侍が2体安置されている。 虚空蔵菩薩と如意輪観音だ。

虚空蔵菩薩

如意輪観音

大仏の脇に四天王像のうち 広目天、多聞天 が安置されていて、持国天と増長天は頭部のみが残されていた。 四天王像が私は好きだ 。四天王は仏教の守護神であり大仏の四方を守る役割を担っているとか。

広目天

多聞天

東大寺大仏殿を出たら、すっかり日が暮れていた。奈良時間は明日の午前2~3時間だけ。

興福寺の国宝館はとても良かった。もう一度足を運んでみたいところだ。