『すべての仕事は、こちらから積極的に進んで追ってするとき、すべてが簡単に片付き、順序良くはかどる。こうして人生の勝利者となるのです。』(丸山敏雄著・清き耳)

この一文が心に響いた。仕事の向かい方について時々職員と話をするが、やはり事前に情報を収集するというのは必要だと思う。日々の業務や作業、商談等だけに追われがちだが、そのための情報収集つまり下調べなどの準備が仕事の幅を広げる。いい仕事もその人によってとらえ方が違うと思うが、少なくとも自分は、その日に会う予定の企業に何しての情報の収集や状況確認をしてから面談している。

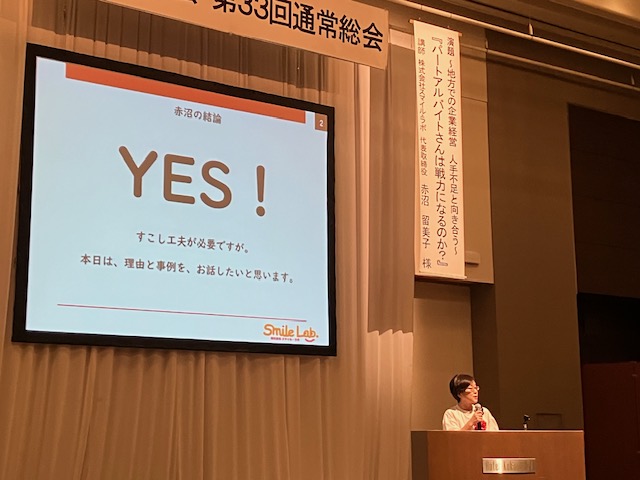

あるセミナーで講師を務め、そのことが翌日の新聞に掲載された。その日訪問した金融機関の支店長からその新聞記事とセミナーの話題を出してくださり、すごく嬉しかった。そうした気遣いが相手の懐に響いて、お互いにいい関係が作られていくのだと思う。

人生は1日の積み重ね。限られている人生だけに納得のいく時間を過ごしたいと思っている。行き過ぎないように、でも必要とされる時にはそっと支えることができるような仕事を続けられたらいいなと思う。