東御市に輝くものがある。それは明治24年築の廃校した小学校分校をリノベーションして生ハム工房として蘇らせ、息づいている八重原ハムだ。

工房を見学しながらそこで作った生ハムをいただくために足を運んだ。

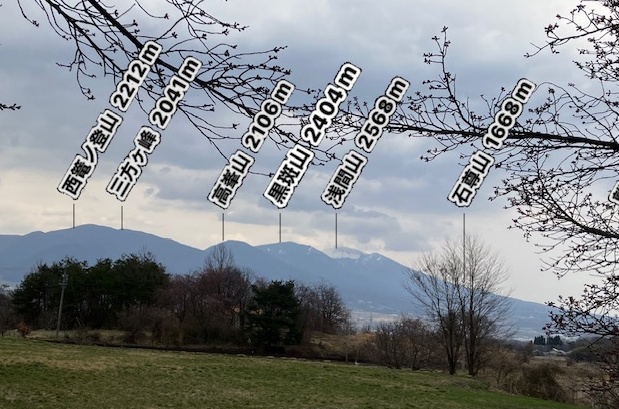

素晴らしいローケーションの中にあり、北東には浅間山がよく見えた。

廃校リノベーションした工房。

豚の骨付きのもも肉が原木になるための準備(磨き・血抜・塩漬け・洗浄)を経て乾燥庫で保管。

乾燥した原木は熟成湖で熟成させる。湿度や温度管理がしっかり行われている。

ある程度熟成した後は真空にして追熟性保管をする。

素晴らしい職人技。一つ一つ手作業で行っており、生ハムづくりの自然環境に適した場所で素晴らしい原木を作り上げている。

馬淵博臣氏に説明をしていただき、この工房に関わる人たちの想いに心が震えた。この建物を利用するに至るまでも多くのことを乗り越えてきただけに、輝くものがあるのだろう。

そばの上に載っているのは生ハムで、まずは生ハムだけでそばをいただく。これがとてもおいしかった。生ハムコロッケと生ハムご飯。そばつゆは生ハムでだしを取っている。

今まで知らなかった生ハムの世界。新しいことを知ると、周りの人に話したくなるんだわ。