長野県経営者協会主催の長野県経営大学では充実した特別講演会が計画実施されている。今回の特別講演会は、京都大学・複合原子力科学研究所・所長・教授の黒﨑健氏が「原子力の魅力と課題、原子力イノベーション実現に向けて」という演題での話だった。

個人的に非常に興味のある分野であり、6年ほど前にチェルノブイリまで見学に行っている。

今回の講演では、原子力の魅力と課題、原子力発電を取り巻く状況、次世代革新炉の開発等について、最後には質疑応答で終了した。

原子力がどう見られているか、の事例の一つに「ドラえもんの動力源」について触れた。ドラえもんの動力源は「原子ろ、何を食べても原子力エネルギーになる」であったが、ある時期を境にドラえもんの動力源の説明から「原子ろ」や「原子力」という文言が消失しているとのことだ。てんとう虫コミックスドラえもん第11巻の最近の版では空欄になっている、ということが衝撃的であった。

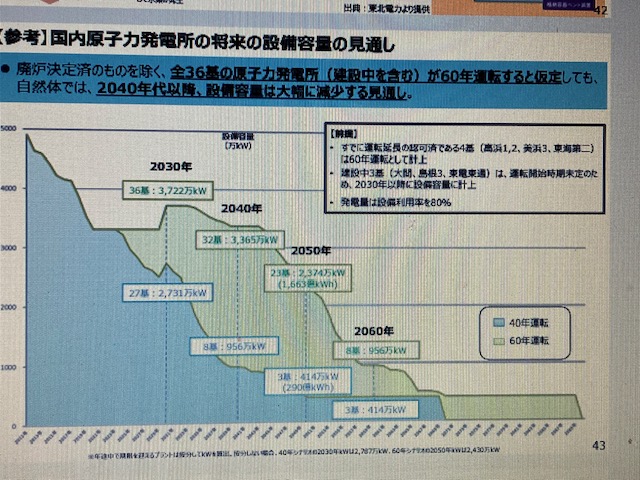

既存の原子炉の将来像では、経済産業省第24回原子力小委員会からの下記の資料で興味深い内容を聞いた。

36基の原子力発電所がすべて稼働したとしても、2040年代以降発電量は大幅に減少する見込みになっている。今後生成AIがさらに発展していくが、生成AIは多くの電力消費があるらしい。

原子力発電を含め、我が国の電力問題は深刻である。多岐にわたり原子力の話が続いた。

COP28では「2050年までに世界で原子力発電3倍」が提案され日本を含む22か国が賛同している。次世代革新炉の開発・建設と原子力分野の成長が進んでいくだろう。

2024年6月24日の日経新聞に掲載されていたが、日経新聞が行った「社長100人アンケート」では原子力発電所の新型炉のみ増設すべきが32.1%、新型炉以外も含め増設すべきが22.6%と新増設を支持する声が過半となり、再稼働を進めるべきも71.3%になった。理由として、「安定供給」「エネルギー自給率の向上」が挙げられている。